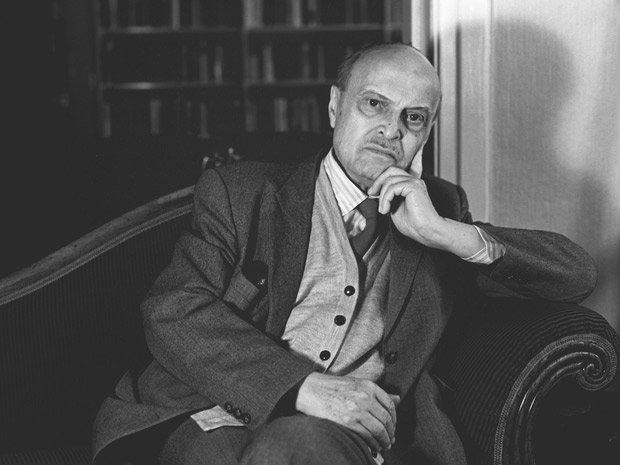

Себастьян Хафнер

«Чувство трусливого успокоения и горького разочарования»: мировоззренческое воспитание в Третьем рейхе.

© Себастьян Хафнер. Фото: Teuto, via Zeit Online

От редакции: Себастьян Хафнер родился в 1907 году в Берлине. В 1938 году ему удалось уехать в Англию — поводом была стажировка, но он решил покинуть Германию — пока в той господствует нацистский режим. В Англии он, будучи юристом с несколькими дипломами, работал журналистом, печатался в еженедельнике Observer. В Германию возвратился в 1954 году; писал сначала для газеты «Вельт», потом для журнала «Штерн». Издал несколько исторических исследований, сразу ставших бестселлерами: «Черчилль», «Заметки о Гитлере», «От Бисмарка до Гитлера». Умер в 1999 году.

Книга «История одного немца: Частный человек против тысячелетнего рейха» выходит в 2000 году и сразу завоевывает внимание читателей и критики. Рецензия в «Цайт» тогда отмечала: «Первая книга Себастьяна Хафнера — по-настоящему блестящее открытие. Возможно даже, это лучшее его произведение».

Редакция «Гефтера» выражает искреннюю признательность Издательству Ивана Лимбаха за возможность публикации отрывка из русского перевода книги Себастьяна Хафнера «История одного немца: Частный человек против тысячелетнего рейха», который выйдет в свет в конце мая этого года.

Ютербог — гарнизонный город на юге Бранденбурга. Прекрасным осенним утром мы встретились там на вокзале: сто или пятьдесят молодых людей, собранных со всех областей Германии, — на руке плащ, в другой руке чемодан, на лицах легкая растерянность. Никто в точности не знал, что нам предстояло; каждый недоумевал, а что мы, собственно говоря, здесь забыли? Вообще-то, мы собирались сдать асессорские экзамены — и по этой причине нам нежданно-негаданно повелели прибыть на негостеприимный провинциальный вокзал. Наверное, иные из нас втайне вооружились скепсисом и иронией против обещанного нам «мировоззренческого воспитания». Но вряд ли кто-то был готов к странной, нелепо-авантюрной ситуации: мы стоим со своими чемоданчиками на вокзале, и у нас нет иной заботы, кроме как прибыть в место под названием «Новый лагерь», о котором никто ничего не знал; для чего — опять-таки неведомо. Никто нас не встретил. В конце концов, мы договорились с каким-то водителем, тот обещал отвезти на своем грузовике наши чемоданы, он же объяснил нам, как добраться до «Нового лагеря»: несколько километров по шоссе. Кто-то предложил найти еще какие-то машины и доехать, но большинство решительно отвергло такое предложение: хорошо же нас примут в лагере военной подготовки, если мы, как важные господа, подкатим к казармам в автомобилях! Кое-кто был в форме штурмовиков. Один из них, видимо, вождь по натуре, скомандовал: «В колонну по три стройся! Шагом марш!» — и поскольку иных предложений не последовало, мы выполнили приказание и после некоторой толкотни и неразберихи построились в колонну по три и двинулись по шоссе. Внезапно ситуация преобразилась — теперь это была типично немецкая картинка: рекруты на марше.

Штурмовики, их было шесть или восемь человек, шли впереди; мы топали вслед за ним, стараясь идти в ногу: символическая картина. Те, что шагали впереди, попытались затянуть строевые песни: сначала песни штурмовиков, потом солдатские, наконец, народные. Очень скоро выяснилось, что мы не знаем слов или знаем только первый куплет. Так что запевалы бросили свою затею, и мы молча маршировали вдоль по шоссе. Справа и слева от нас под осенним солнцем лежала голая плоская равнина. Покуда я маршировал, мысли мои тоже отправились в путешествие, и я подивился тому окольному пути, который должен был, в конце концов, привести меня в Париж.

По прибытии в лагерь мы принялись ждать. Мы стояли по команде «вольно» и в некотором недоумении наблюдали за тем, как другие референдарии, обитавшие здесь, по всей видимости, давно, огромными метлами гоняли между бараками целые тучи пыли. (Спустя неделю мы уже знали, что это называется «уборка территории» и является обычным субботне-воскресным времяпрепровождением). При этом они пели в том особом отрывистом ритме, введенном в немецкий обиход нацистами, весьма своеобразные песни. Я вслушался в текст и очень скоро понял, что они поют сатирические куплеты, полные издевок над «Павшими в марте», — так называли тех, кто после мартовской победы нацистов тоже быстренько сделался нацистом. Несколько минут я пребывал в счастливой и абсолютно беспочвенной надежде. Довольно скоро я заметил, что насмешка в этих песнях идет совсем с другой стороны, не с той, о которой я подумал в силу своей неизжитой наивности. Там пелось:

Im Jahre drei und dreiβig

Da war der Kampf vorbei…

Im Jahre drei und dreiβig

Da ging der feine Mann

Zu dem Monturenschneider,

Kauft sich die schönsten Kleider,

Jetzt gibt das Arschloch auch noch an… [1]

Это были ядреные песни штурмовиков, «старых бойцов». Занятно, что парни, залихватски горланившие эти песни, сами были по большей части «Павшими в марте» — или еще не успели ими стать… Разобраться в этом было трудновато, поскольку все носили одинаковую серую форму, нарукавные повязки со свастикой, и все горланили на один лад: жестко и отрывисто. Я с опаской приглядывался к тем, кто еще не распевал песни и был одет в гражданское, пытался определить, кто из них нацист, а кто… Поди знай. Во всяком случае, осторожность не помешает. Наверное, и они присматривались ко мне.

Вот так мы стояли и ждали, ждали и стояли с перерывами часа три или четыре — не меньше. В перерывах мы получили сапоги, котелки, нарукавные повязки со свастикой и порцию картофельного супа. После каждой «выдачи» мы ждали следующей еще примерно с полчаса. Мы словно находились внутри огромной, медленной машины, в которой каждые полчаса что-то щелкало и совершался поворот. Потом — медосмотр, грубый и несколько оскорбительный беглый медосмотр военного образца: высуньте язык, приспустите штаны, «Венерическими заболеваниями болели?», стетоскоп — к груди, свет настольной лампы — между ног, молоточком — по коленке: здоров! После чего состоялось «размещение» в огромной казарме с сорока или пятьюдесятью двухярусными кроватями, шкафчиками и двумя длинными столами с лавками. Все имело совершенно недвусмысленный военный облик; самое забавное было то, что мы вовсе не хотели стать солдатами, мы хотели сдать асессорский экзамен. Да нам никто и не говорил, что мы должны стать солдатами; не было сказано ни слова, хотя мы уже получили первые наставления.

А именно. Нам велели построиться на плацу. Распоряжался старшина, штурмовик. Не рядовой штурмовик, но штурмфюрер. На обшлаге у него было три звездочки. В этот день я узнал: это означает — штурмфюрер, а штурмфюрер — нечто вроде гауптмана в армии. В остальном же он был таким же референдарием, как и все мы. Нельзя сказать, чтобы он выглядел совсем уж несимпатично. Маленький, изящный брюнетистый юноша с быстрыми, живыми глазами, вовсе не головорез. И все-таки выражение его лица — трудноопределимое — чем-то настораживало; к тому же оно было мне знакомо и будило мучительные воспоминания. Внезапно я понял: это была в точности та самая намертво приставшая к лицу наглость, с которой не расставался старина Брок со времени своего обращения в нацистскую веру.

Он скомандовал «смирно», потом «вольно»; или даже скорее не скомандовал, но сказал разумно-убеждающим тоном, как будто объяснял: «Мы здесь играем. Я в этой игре командир. Ну так и не нарушайте правил — слушайтесь меня!» Нельзя было отказать ему в любезности. Он произнес короткую речь, состоящую из трех пунктов.

Первое, чтобы не было никаких неясностей: здесь в лагере принято одно обращение, а именно товарищеское «ты».

Второе: наша казарма должна стать образцовой казармой лагеря.

Третье: те, у кого потеют ноги, каждое утро и каждый вечер должны их мыть, это одна из заповедей товарищества.

На этом, объяснил он, сегодняшняя и завтрашняя служба завершена (мы прибыли в лагерь субботним вечером). Увольнительных в город еще нет, но в лагере каждый может делать все, что захочет. «Разойдись!»

Ко всем непонятным и неприятным неожиданностям этого дня прибавилось еще и это тяжелое задание: убить остаток вечера и весь завтрашний день ничегонеделаньем.

Мы принялись нерешительно завязывать знакомства: нерешительно, поскольку никто не знал о другом, не нацист ли тот? Осторожность не могла быть лишней. Кое-кто совершенно открыто стал набиваться в приятели к штурмовикам, но те держались гордо и соблюдали четкую дистанцию между собой и своими цивильными коллегами. Они чувствовали себя здесь настоящей аристократией. Я пытался найти лица, которые выглядели бы не по-нацистски. Но можно ли полагаться только на физиономию? Мне сделалось очень неуютно.

Однако со мной заговорили раньше, чем я сам решился заговорить. Быстрым, но внимательным взглядом я скользнул по лицу этого парня. Нормальное, открытое лицо. Белокурый. Однако и у штурмовиков были нередки такие лица.

«Мне кажется, я вас… э-э-э… извини, тебя где-то видел, — сказал он. — Могли мы где-то встречаться раньше?»

«Не знаю, — отвечал я, — у меня плохая память на лица. А вы… э-э-э… извини, ты не из Берлина?»

«Из Берлина, — сказал он и представился совсем не по-военному, слегка поклонившись, — Буркард».

Я тоже представился, после чего мы попытались вспомнить, где могли встречаться раньше. Спокойный, не компрометирующий никого разговор продолжался минут десять. После того, как мы выяснили, что видеться, собственно говоря, нигде не могли, наступила пауза. Мы откашлялись.

«Ну да все равно, — сказал, наконец, я, — значит, познакомились».

«Да», — ответил он.

Пауза.

«Интересно, есть здесь где-нибудь столовка? — сказал я. — Может, по чашечке кофе?»

«Почему бы и нет?» — мы, как могли, избегали обращения друг к другу на «ты» или на «вы».

«Чем-то ведь нам придется заняться, — сказал я и прибавил, осторожно прощупывая почву, — странное положение, верно?»

Он отчужденно глянул на меня и ответил еще осторожнее: «У меня пока не сложилось определенного впечатления. В целом все очень по-военному, да?»

Мы нашли столовую, попили кофе, предложили друг другу по сигарете. Беседа застопорилась. Мы избегали обращаться друг к другу на «ты» или на «вы», старались не открываться друг перед другом. Общение получалось весьма натянутым. Наконец, он спросил: «Вы играете в шахматы? Прости, ты в шахматы играешь?»

«Немного, — ответил я, — сыграем?»

«Я давно не играл, — заметил он, — но мне кажется, тут есть шахматы, почему бы и не сыграть?»

Получив под залог шахматы, мы сели играть. Я попытался припомнить все известные мне шахматные дебюты. Я не играл в шахматы уже много лет; теперь и сами фигуры, и ход игры вдруг пробудили воспоминания о давно прошедших временах, когда я был страстным и умелым шахматистом: вспомнились первые студенческие годы, 1926-й, 1927-й, тогдашняя атмосфера с откровенными, жаркими спорами, с ее шутками и задором. В какое-то мгновение я словно со стороны увидел самого себя, только ставшего на семь лет старше и неизвестно зачем заброшенного в какую-то тмутаракань, играющего в шахматы, чтобы убить время, с незнакомцем, которому почему-то надо тыкать; и я почувствовал нечто унизительное и одновременно авантюрное во всей этой ситуации. Я осторожно двигал пешку, подготавливая рокировку. Со стены на меня недовольно смотрел гигантский портрет Гитлера.

В углу не умолкало радио — назойливая, маршевая музыка. Еще шесть или восемь человек сидели за другими столиками, курили или пили кофе. Прочие, надо полагать, гуляли по лагерю. Окна были открыты, осеннее послеполуденное солнце чертило в воздухе косые четкие лучи.

Внезапно радио замолчало. Банальная маршевая мелодия запнулась, как если бы марширующие застыли с задранными ногами. Воцарилась мучительная тишина: мы только и ждали, чтобы ноги грохнули наконец о землю. Вместо этого раздался елейный голос диктора: «Внимание, внимание! Срочное сообщение службы беспроводной связи!»

Мы оба оторвались от шахмат, но постарались не глядеть друг на друга. Это была суббота, 13 октября 1933 года; сообщили, что Германия вышла из Лиги наций и Конференции по разоружению. Диктор говорил в том елейном стиле, который был создан доктором Геббельсом: эдакая масляная гладкость актера-недоучки, изображающего интригана.

Затем последовали другие срочные сообщения. Рейхстаг распущен, исполнительный покорный рейхстаг, наделивший Гитлера всей полнотой власти, распущен? Почему, собственно? К будущим выборам в Германии останется одна только партия НСДАП. Такой ход показался мне, несмотря на все, к чему я уже успел привыкнуть, несколько удивительным. Выборы, во время которых не из кого выбирать. Ничего не скажешь, смело. Я скользнул взглядом по лицу своего визави. Оно оставалось безучастным настолько, насколько это вообще было возможно. Распущены были и ландтаги федеральных земель, только в отличие от рейхстага — навсегда. Эта новость последовала за остальными и тоже не вызвала никакого интереса, хотя и означала ни много ни мало как государственно-правововое уничтожение таких древних и великих образований, как Пруссия и Бавария. Вечером Гитлер обратится с речью к немецкому народу. Господи боже, сегодня мне предстоит это выслушать вместе со всеми. «А теперь мы продолжаем нашу музыкальную программу…» Тарум-та-та-та, тарум-та-та-та…

Однако никто не вскочил, чтобы заорать «ура» или «хайль». Вообще ничего не произошло. Буркард еще ниже склонился над шахматами, как будто на свете не было ничего более интересного, чем наша партия. Да и за другими столиками все сидели абсолютно спокойно, дымили сигаретами с нарочито ничего не выражающими лицами. Впрочем, этим-то как раз и было выражено очень многое. Мне сделалось физически плохо от сталкивающихся, противоречивых ощущений. Я и обрадовался, ведь нацисты нынче, в самом деле, зашли слишком далеко, и был вне себя от злости, потому что в столь важный момент я оказался пойман, заперт в казарме; кроме того, я огорчился, ведь нацисты теперь потерпят поражение в том деле, где они были, так сказать, правы, потому как «равноправие нашей страны» и «свобода вооружения для Германии» было тем, чего добивались добрые республиканцы Веймара, не так ли? И то и другое они считали справедливыми требованиями. С бессильной яростью я констатировал дьявольскую хитрость, с которой нацисты, всех одурачив, получили вотум доверия, пустив в ход лозунги, ни у кого из немцев не вызывавшие возражения; между тем как объявление о «выборах», во время которых всем придется избирать представителей одной-единственной партии, меня повергло в полную немоту, и я беспомощно искал и не находил слова, чтобы высказаться по поводу этой неслыханной наглости, вопиющего бесстыдства. Мне не терпелось поговорить, поспорить. Но я смог сказать только:

«Одним махом — всех, не так ли?»

«Да, — отвечал Буркард, склоняясь над шахматными фигурками, — это нацисты умеют».

Ха! Он себя выдал! Разоблачил! Он сказал «нацисты»! Тот, кто называет их «нацистами», сам не нацист. С ним можно разговаривать.

«Я думаю, на этот раз ничего у них не выйдет», — горячо начал я. Он глянул на меня недоумевающе-вопросительно. Разумеется, он заметил, что несколько зарвался, потерял осторожность.

«Трудно сказать, — заметил он, — я полагаю, вы теряете ладью». Он даже забыл «тыкнуть».

«Вы так считаете?» — сказал я и снова попытался сосредоточиться на шахматной игре, совершенно выбитый из колеи.

Мы закончили партию, не произнеся ни слова, кроме «шах» или «гарде».

Вечером в той же столовой мы слушали Гитлера по радио. Огромный портрет диктатора презрительно смотрел на нас со стены. Теперь задавали тон штурмовики. Они смеялись или кивали в подходящих для этого местах, словно депутаты рейхстага. Мы же стояли или сидели плотно стиснутые, сжатые, и в этой тесноте была отвратительная невозможность вырваться. Ты был беззащитнее перед словами, льющимися из радио, когда оказывался стиснут соседями, про которых не знал, какие у них убеждения. Кое-кто был явно воодушевлен. Иные выглядели совершенно непроницаемо. Говорил только один: невидимый из радиорупора.

Когда он отговорил, произошло самое худшее. Заиграли гимн «Германия превыше всего», и все вскинули руки в нацистском приветствии. Несколько человек помедлили, подобно мне. Было в этом что-то донельзя унизительное. Но ведь нам надо было сдать экзамен! Впервые я ощутил — сильно, явственно — словно бы поганый вкус во рту: «Это не считается. Я всего только притворяюсь, это не я. Это не считается». Вот с каким чувством я вскинул руку и продержал ее вытянутой минуты три, не меньше, пока звучали гимн и песня «Хорст Вессель». Вокруг все пели — во всю глотку, залихватски. Я шевелил губами, имитировал пение, как делают в церкви, во время пения хоралов.

Но руки у всех нас были вскинуты вверх. Мы так и стояли перед безглазым радиоаппаратом, словно марионетки перед своим кукольником. Да, мы стояли и пели, или делали вид, что поем, и каждый был гестапо для другого.

Великие державы никак не отреагировали на гитлеровский выход из Лиги наций и начавшееся вооружение Германии, которое с этого момента стало проводиться с известной демонстративностью (хотя и под аккомпанемент лживых заверений в обратном); в следующие дни я впервые испытал смешанное чувство трусливого успокоения и горького разочарования, которое в последующие годы повторялось бесконечно много раз и доводило до отвращения к жизни.

В те дни как раз и началось наше «мировоззренческое воспитание». Оно велось, что любопытно, весьма умело, вовсе не грубо и непосредственно, а, можно сказать, утонченно и изощренно.

Мы-то рассчитывали на речи, лекции, доклады, даже допросы, под видом дискуссий. Ничего подобного. В понедельник мы получили настоящую военную форму — серую униформу покроя блузы, такую, какую носили в мировую войну русские солдаты, каски и ремни. Вот так, по-военному обмундированные в тяжелых походных сапогах, мы, военно-полевые кандидаты в асессоры, слонялись по лагерю и, не получая пока что новых распоряжений, могли заниматься своими следующими экзаменационными работами — марциальными.

Затем началось то, что называлось «службой». На первый взгляд, здесь и в самом деле имелось некое сходство с военной службой, особенно когда наши «начальники» — штурмфюреры и тому подобный народ — орали и рявкали, как заправские фельдфебели. Но это только на первый поверхностный взгляд. К примеру, нас вовсе не учили владению оружием. С оружием мы занимались совсем немного, в основном нас учили маршировать, петь и приветствовать начальство. «Приветствием» мы однажды занимались полдня, от завтрака до обеда. Вот как это происходило.

Мы стояли на плацу, построившись в колонну по трое в ряд. Первые трое по команде начинали маршировать. Цугфюрер — таково было официальное наименование нашего взводного командира — контролируя выправку и соблюдение строя, шагал слева от марширующих, им навстречу. Внезапно цугфюрер орал во всю глотку с силой разорвавшейся бомбы: «Хайль Гитлер!» — в ответ на что трое марширующих с четкой, молодцеватой одновременностью должны были резко поднять левую руку к поясному ремню, не забыв оттопырить большой палец и вытянуть остальные, правую руку вскинуть вверх строго на уровень глаз, голову резко повернуть налево и по немому счету «два-три» гаркнуть с взрывной силой все той же бомбы: «Хайль Гитлер, цугфюрер!». Если что-нибудь не удавалось, гремело: «Назад, марш, марш!», — и муштра повторялась сначала. После чего на плацу маршировали следующие «тройки», а отмаршировавшие в течение десяти-пятнадцати минут отдыхали. Такие занятия продолжались два-три часа.

Или мы маршировали, просто маршировали без какой-либо определенной цели час, два, три, а то и все четыре в окрестностях Ютербога. Во время марша мы пели. Мы горланили три рода песен. Разучивали мы их во второй половине дня на специальных занятиях, а пели во время марша утром. Во-первых, это были песни штурмовиков, рифмованные опусы наподобие тех, которыми доморощенные поэты из лавочников заваливают редакции провинциальных газет. В этих песнях по преимуществу грозилось расправой евреям и заодно выдавались лирические перлы:

Золотое осеннее солнце

Посылало последний привет и т.д.

Во-вторых, солдатские песни последней войны, слащаво-сентиментальный бред, причем все они имели непристойные варианты, но не были лишены определенного обаяния, немного напоминая уличные «баллады». И, наконец, очень странные «песни ландскнехтов», в которых пелось, что мы — «черные банды Гайера» и вот-вот пустим красного петуха под монастырские крыши. Эти песни пользовались наибольшим успехом, их орали еще отрывистей, молодцеватее и наглее, чем все остальные. Я убежден, что чуть ли не половина здешних референдариев, готовившихся стать судьями, в самом деле во время утренних маршей в сельских окрестностях протестантского Ютербога чувствовала себя черной шайкой Флориана Гайера, собирающейся пустить красного петуха под монастырские крыши. С диким наслаждением, будто самозабвенно играющие подростки, мы распевали грубыми хриплыми голосами — ни дать, ни взять орда вооруженных дубинами древних германцев:

Wir wollen dem Herrn im Himmel klagen,

Heia hoho!

Daß wir die Pfaffen woll’n totschlagen,

Heia hoho!

Drauf und dran!

Mann für Mann!

Setzt aufs Klosterdach den roten Hahn! [2]

Я пел вместе со всеми. Мы все пели.

Вот в этом и состояло наше мировоззренческое воспитание. Коль скоро мы согласились играть в те игры, в которые с нами здесь играли, то мы совершенно автоматически превращались если не в нацистов, то, по крайней мере, в чрезвычайно удобный для нацистов человеческий материал. А мы на эти игры согласились. Почему, собственно?

Здесь сошлось множество причин, больших и маленьких, извинительных и непростительных. Конечно, на поверхности лежало то, что мы все хотели сдать асессорский экзамен, а пребывание в лагере вдруг было сделано чем-то вроде составной части экзаменов. Конечно, таинственные намеки на то, что «свидетельство о прохождении службы» сыграет большую роль во время экзамена и что плохие письменные работы будущих юристов можно исправить лихой маршировкой и мощным пением, у некоторых из нас вызвали естественное желание как следует топать ногами и орать во всю мочь. Но гораздо существеннее было то, что нас захватили врасплох, и мы совершенно не представляли себе, что за игра тут идет и как против этого бороться. Взбунтоваться? Просто покинуть лагерь и поехать домой? Так ведь об этом надо было договориться, а под тонким покровом грубого и сердечного солдатского товарищества таилось серьезнейшее недоверие друг к другу. Кроме того, нам было просто интересно посмотреть, какова действительная цель всего этого. И, наконец, не обошлось и без очень странного, очень немецкого честолюбия, которое внезапно сработало, хотя поначалу мы этого не заметили: честолюбия усердия, честолюбия, которое вынуждает добросовестно выполнять порученное тебе дело, сколь угодно бессмысленное, непонятное, унизительное — предельно хорошо, основательно, со всем старанием. Убирать казарму? Маршировать? Петь? Бред, но хорошо, хорошо — мы отдраим казарму, как не отдраит никакой профессиональный полотер, мы будем грохотать сапогами, как старые вояки, и орать песни так, что деревья согнутся. Эта абсолютизация усердия — немецкий порок, а немцы считают его добродетелью. Во всяком случае, это одна из самых глубоких и характерных особенностей немцев. Мы не умеем плохо работать. Мы — самые никудышные саботажники в мире. То, что мы делаем, мы вынуждены делать первоклассно, и ни голос совести, ни самоуважение не заставят нас халтурить. Хорошо делая то дело, которым мы занимаемся — вне зависимости от того, пристойная ли это, исполненная высокого смысла работа, авантюра или преступление, — мы словно пьянеем, и это глубокое, греховно-счастливое опьянение заставляет нас забывать смысл и существо того, что мы делаем. «Классная работа!» — с восхищением говорит немецкий полицейский, осматривая профессионально взломанный сейф.

В этом наше общее — нацистов и ненацистов — слабое место. Здесь-то нас и подловили с великолепной, надо отдать должное, психолого-стратегической ловкостью.

Прежде всего, совершенно верно был выбран момент резкой смены «воспитательского состава». Через неделю или две штурмфюреры, которые нами командовали, внезапно исчезли, вероятно, были переведены в другой лагерь военной подготовки, чтобы заниматься «мировоззренческим воспитанием» там, а вместо них появился лейтенант рейхсвера с целой дюжиной подчиненных ему унтер-офицеров.

Обаятельный молодой человек, он появился однажды утром перед нашим строем, когда мы готовились к очередному маршу под осенним проливным дождем. «Ну, — сказал он, — что за мрачные физиономии в такой дивный день перед такой очаровательной прогулкой?» Это было сказано мягко и как-то по-человечески. Впоследствии выяснилось, что он не собирается отнимать у нас обращение на «вы». Он не делал секрета из своего отношения к штурмовикам вообще и к нашим недавним командирам в частности. Унтер-офицеры стеснялись и того менее. «Теперь будете заниматься чем-то осмысленным», — в тот же день объявил нам унтер-офицер Шмидт, принявший командование над нашим взводом. Мы получили винтовки, научились их разбирать и собирать, вызубрили семь составных частей винтовки и принялись учиться стрелять. После бессмысленной шагистики это показалось громадным облегчением! Стало быть, мы — новобранцы! Это было для нас очевиднейшим прогрессом. По крайней мере, теперь мы знали, чтó здесь разыгрывается и для чего здесь мы! Кончилось постоянное молчаливое унижение оттого, что мы целыми днями занимались абсолютно бессмысленными и бесполезными вещами. Как мы обрадовались! О да, нас и в самом деле неплохо «мировоззренчески воспитали»…

Гитлеру приписывают высказывание: «Все, кто хотел бы с нами бороться, теперь великолепно нам служат — в рейхсвере!» Здесь больше правды, чем во всех гитлеровских речах вместе взятых. В самом деле, рейхсвер стал гигантской ловушкой для всей ненацистской Германии; для заурядной немецкой массы с ее усердием, неутолимой жаждой деятельности, с ее моральной и интеллектуальной трусостью. В рейхсвере не надо было вскидывать руки в нацистском приветствии и даже можно было позволить себе резкое слово по адресу Гитлера и нацистов; а с другой-то стороны, здесь можно было занять себя самым основательным и эффективным образом; здесь выполнялась «отличная работа» и — что прекраснее всего — можно было «молча выполнять свой долг», да к тому же здесь снималась необходимость самостоятельно думать и моральная ответственность; здесь не надо было спрашивать у самого себя, за кого и в кого однажды придется стрелять. Кое-кто, нуждаясь в дополнительных «успокаивающих средствах», годами утешал себя тем, что «однажды рейхсвер покончит с нацистским надувательством». Они сознательно закрывали глаза на тот факт, что как раз рейхсвер и был каналом, через который их энергия поступала на службу Гитлеру. Огромный, решающе важный процесс. Тогда в Ютербоге я увидел микроскопически малую его часть, но зато и увидел это явление, как под микроскопом, и рассмотрел его во всех его психологических нюансах.

Мы были старательными новобранцами. Спустя несколько недель мы уже не задумывались над нелепостью ситуации: учиться стрельбе, чтобы сдать экзамен по праву. У военной жизни свои собственные законы. Если уж ты угодил в эту среду, то ты лишался возможности спрашивать, как, для чего и почему ты сюда попал. Ты все время был занят какой-то деятельностью: чисткой оружия и сапог, стрельбой; ты учился находить укрытие, учился «локтевой связи», то есть умелому взаимодействию с соседом; учился ходить строем и в ногу. Физически ты слишком уставал для каких-либо сомнений и раздумий. Да и унтер-офицеры были вполне сносные парни — не какие-нибудь солдафоны-фельдфебели старого типа. Ко всему прочему, мы были рады-радехоньки тому обстоятельству, что избавлены от нацистских лекций, и полагали, что тут нам здорово повезло. Когда однажды (да еще в субботу вечером) некий коллега-референдарий, бывший одновременно и партийным чином, попытался прочесть нечто вроде политического доклада, начался форменный бунт. Во время доклада мы топали ногами под столом, а ночью чуть не побили докладчика. Совершенно открыто и совершенно не парламентарными выражениями мы критиковали, нет, конечно, не само нацистское «мировоззрение» как таковое, — до этого дело не доходило, — а низкий «уровень», на котором оно проповедовалось. В качестве солдат мы уже не боялись открыть рот. В качестве обычных референдариев в первые дни нашей службы мы на это не отваживались.

Вот так-то мы и полагали, что нам удалось избежать «мировоззренческого воспитания», не подозревая, что нас уже вовсю «воспитывают». В один прекрасный день нам прочли доклад, поставивший все точки над «i». На этот раз вовсе не партийный доклад: ничего против евреев или против «веймарской системы», ничего о мистических дарованиях фюрера или о позорном Версальском мире, нет, это было нечто куда более действенное. Лейтенант, непосредственный наш начальник рассказывал нам о битве на Марне.

Будь он профессиональным пропагандистом, он и тогда бы не смог изготовить ничего более изощренного и хитрого. Но, вероятно, при выборе темы для своего доклада он руководствовался лишь инстинктом, ведь он и сам искренне и простодушно разделял те представления, какие хотел внушить нам.

Представление о битве на Марне, которое сложилось у немцев, заметно отличается от существующего в других странах. Если в мире спорят о том, кому принадлежит главная заслуга в победе — Галлиени, Жоффру или Фошу, то в Германии подобного спора просто не может возникнуть, потому что немцы не считают, что на Марне победили войска Антанты. Всем немцам накрепко вбили в голову, что фактически выигранная Германией битва на Марне из-за серии несчастных недоразумений остановилась именно тогда, когда чаша весов уже качнулась в сторону кайзеровской армии. Даже более того! Если бы не эти случайности, то не только битву на Марне, но и всю войну непременно выиграли бы немцы; лишь злостные случайности виноваты в том, что началась затяжная, изнурительная позиционная война, которую немцы, конечно, тоже бы выиграли, если бы не… Здесь начинались другие легенды.

Эта самодельная картинка ужасно мучает немцев. Она им дана, как жало в плоть, и зудит хуже занозы.

Немцев мало интересует вопрос о вине в развязывании войны, имеющий огромное значение для других стран. Втайне немцы не прочь быть виновниками войны, хотя хорошим тоном у них считается в целом свою вину отрицать. Раздражает и мучает немцев лишь то, что война, кто бы ее ни развязал, была Германией проиграна. Но даже действительный, финальный разгром в войне — как бы ни отделывались от него, объясняя то легендой об «ударе ножом в спину», то другой — дескать, немцы, поверив «14 пунктам» Вудро Вильсона, добровольно сложили оружие, а их бесстыдно обманули — даже разгром не столь мучителен и оскорбителен, как поражение в битве на Марне. Ведь именно тогда (гласит немецкий миф) быстрая, славная, окончательная победа, которая уже была в руках у немцев, оказалась потеряна из-за недоразумения, ошибки, смехотворно маленькой организационной оплошности. И это невыносимо. Чуть ли не каждый немец хранит в памяти схему дислокации армий 5 и 6 сентября 1914 года, и чуть ли не каждый уже хоть немножечко переместил мысленно эти черные линии: одно лишь выдвижение 2-й армии — одно только крохотное движение резерва — и война выиграна! Почему этого не сделали? В Германии по сию пору обсуждается вопрос о том, кто виноват, кто отдал роковой, совершенно ненужный приказ об отступлении: Мольтке, полковник Хенч, генерал-полковник Бюлов… Из всей этой воображаемой картины неизбежно следует мысль: прошлое должно быть исправлено, нужен реванш!

Партия должна быть переиграна, фигуры следует поставить так, как они стояли прежде, и на этот раз мы сыграем, как надо, без недоразумений… Требовал пересмотра и денонсации не столько даже «позорный Версальский мир», сколько технический недочет, промах, «фактически» завоеванная и только по оплошности упущенная победа.

Наш лейтенант развернул перед нами свиток немецкой легенды о битве на Марне: если бы 1-я армия, совершая свой знаменитый фланговый марш на Париж, отбила контратаку Галиени, с северо-запада была бы устранена угроза флангам, из-за которой, собственно и возник зазор между 1-й и 2-й армиями и — и тогда резервы 2-й армии… Вместо этого — дряхлый верховный главнокомандующий, плохо информированный, находящийся далеко от места событий… нервный срыв впечатлительного полковника Хенча… и так далее, и тому подобное вплоть до невыносимого, незаконного, ошибочного конца…

Затем, страдая от столь несправедливого, столь неверного итога, наш лейтенант вернулся к современности и вовлек нас в военную дискуссию: «Если бы Бюлов… Если бы Хенч… Если бы Клюк… И вот тогда 2-я и 3-я армии взяли бы Фоша в клещи…» И вот мы уже отлично разыгрывали «правильную» битву на Марне, а не ту, что была девятнадцать лет тому назад. Совершенно естественно и неизбежно дискуссия перешла в обсуждение нашей готовности к новой войне. «Если бы только мы успели как следует вооружиться!» «Но нам этого не позволят», — сказал кто-то. «Уже позволили, — отвечал другой, — они знают: даже если у нас мало солдат, то самолетов и летчиков достаточно. Прежде чем нас разобьют, мы за одну ночь разнесем Париж в пыль!»

И мы еще самонадеянно воображали, будто не поддались «мировоззренческому воспитанию» и не сделались нацистами!

А я? Я замечаю, что уже давно не имел возможности употребить в своем рассказе слово «я». Попеременно я использовал то «они», то «мы»; не возникало надобности в первом лице единственного числа. Это неслучайно. В этом — соль того, что произошло с нами в лагере военной подготовки. Отдельная личность каждого из нас перестала играть какую бы то ни было роль; она оказалась выключенной, ей объявили мат; она, так сказать, не принималась в расчет на этой шахматной доске. Расстановка фигур с самого начала была такой, что не оставалось места для отдельного «я»; «личное», «свое», «индивидуальное» не имело значения, оно было отставлено в сторону, отложено в долгий ящик. И наоборот: в те часы, когда можно было вспомнить о своем «я» — например, ночью, когда ты внезапно просыпался среди многоголосого сопения и храпа товарищей — тебя внезапно охватывало ощущение нереальности всего, что тебя окружало, в чем ты механически принимал участие. Только эти часы оставались для того, чтобы отдать себе честный отчет в том, что с тобой здесь происходит, и занять последнюю оборонительную позицию вокруг своего собственного «я». Ну, например…

Хорошо, все это продлится четыре, шесть или восемь недель. Мне придется все это выдержать, а потом — экзамен, а потом — Париж, и все это забудется, как будто ничего и не было! Между тем это ведь полновесное приключение, определенный жизненный опыт. Кое-чего я себе не позволяю категорически: не говорить таких вещей, за которые после пришлось бы стыдиться. Стрелять по мишеням? Да! Но не по живым мишеням. Не связывать себя никакими обязательствами. Не продаваться… Что еще? Все прочее уже отдано и потеряно. Я ношу форму с нарукавной повязкой, а на повязке — свастику. Я вытягиваюсь по стойке «смирно». Я умело чищу винтовку. Но это же не считается! Меня не спрашивают, хочу я это делать или нет. Тот, кто все это делает, не я. Это игра. Я играю роль, не более.

Однако, господи боже, ведь есть же где-то некая инстанция, не признающая никаких отговорок и объяснений, а просто фиксирующая все происходящее. Эта инстанция не заглядывает в сердце, она видит только нарукавную повязку со свастикой. Перед этой инстанцией мое положение куда как скверно. Бог мой! Где я ошибся? Что я должен ответить судье, если он скажет: «Ты носишь нарукавную повязку со свастикой, ты не хочешь ее носить. Тогда почему носишь?»

Неужели я должен был отказаться от нарукавной повязки в первый же день, когда нам их выдали? Тотчас же заявить: нет, вот это я носить не буду, и, бросив на землю, потоптать это ногами? Но это было бы безумием, хуже — дурацкой выходкой. Это означало бы только одно: я отправлюсь не в Париж, а в концлагерь, я нарушу обещание, данное отцу, — не сдам экзамен. Погибнуть ни за что, за донкихотский жест, о котором, скорее всего, никто не узнает. Смешно. Здесь все носят эти нарукавные повязки, и я знаю наверняка, многие в «приватном порядке» думают об этом «ношении» то же, что и я. Если бы я устроил театральное представление, они просто пожали бы плечами. Лучше я сейчас поношу эту треклятую повязку, зато потом, когда освобожусь, смогу правильно использовать свою свободу. Лучше я сейчас научусь хорошо стрелять, тогда я смогу отстреливаться, если к тому принудят обстоятельства…

Но в душе все равно раздавался упрекающий, не дающий успокоиться голос. Никакие отговорки не помогали: ты носил нарукавную повязку.

Друзья-товарищи храпели, сопели, ворочались, издавали разные прочие звуки. Я один бодрствовал, да я и вообще был один. Вонь стояла изрядная. Надо бы открыть окно. Лунный свет лился через стекло. Надо бы снова заснуть.

Но снова заснуть не удавалось. Сквернее некуда — проснуться ночью в казарме. Я повернулся на другой бок. Сонное дыхание моего соседа пахло не слишком хорошо, и я лег на спину.

Другие мысли, ночные мысли. Когда совсем недавно при тебе грозились разнести Париж в пыль, разве не прошел через твое сердце нож? Почему же ты промолчал? Почему ты ничего не сказал?

А что я должен был сказать? Что-нибудь вроде: жалко Париж? Наверное, нечто подобное я даже и сказал. Сказал? Точно не помню. В этом случае мне бы наверняка ответили: «Конечно, жалко». А дальше что? Сказать что-нибудь мягкое, обтекаемое было бы куда трусливее и лживее, чем просто промолчать. Тогда что нужно было сказать? «Отвратительно, бесчеловечно, ты сам не понимаешь, что ты несешь…»? Бесполезно, совершенно бесполезно. Они бы даже не разозлились. Скорей, посмотрели бы с недоумением. Наверняка, рассмеялись бы. Или пожали бы плечами. Тогда что надо было сказать, чтобы достичь хоть какого-то результата? Какие слова настолько сильны, чтобы разбить панцирь их глухоты и спасти мою душу?

Я изо всех сил старался найти эти слова. И не нашел. Их просто не было. Молчать было лучше всего.

Или совсем недавно, когда кто-то другой — вообще говоря, довольно приятный парень — сказал, имея в виду процесс о поджоге рейхстага, обезоруживающим, задушевным тоном: «Господи, конечно, я не верю, что это они. Но какая, в сущности, разница? В конце концов, было достаточно свидетелей, их изобличающих. Раз так — долой голову с плеч! Одной головой меньше, одной больше — подумаешь!»

На это нечего сказать. На это нечем возразить. На это есть один ответ: взять топор и раскроить череп тому, кто так говорит. Да, да, именно так! Однако… я и топор? Да и сказавший это, в общем-то, неплохой, приятный парень. Однажды, когда мне стало дурно ночью, он поднялся, помог мне дойти до сортира, накинул мне на плечи халат. Нет, я бы не смог раскроить ему череп, что бы он ни говорил… Да и кто знает, что он на самом деле про все это думает в частном, так сказать, приватном порядке? Может, он просто чесал языком… Он говорит такие вот вещи, а я молча выслушиваю его — большая ли здесь разница? Почти одно и то же…

Я повернулся на другой бок, мысли приняли другое направление: а сделать? Да, вот тут начиналось самое важное различие… Смог бы кто-нибудь из нас, смог бы я найти приемлемый выход, если от нас вдруг потребуют не слов или молчания, а действий? Если сейчас разразится война и все мы, собранные здесь, отправимся в окопы и должны будем воевать — за Гитлера… Ну? Ты что же, бросишь ствол и перебежишь на ту сторону? Ты будешь стрелять в своего соседа? В того, кто помогал тебе вчера чистить оружие? Ну? Ну?!

Я застонал и попытался заставить себя не думать. Я понял, что со всем своим «я» попал в ловушку. Нельзя мне было ехать в лагерь военной подготовки! Меня поймали в сети товарищества.

Днем не было времени думать. Днем не представлялось возможности быть отдельно существующим «я». Днем товарищество было счастьем. Вне всякого сомнения, в таких «лагерях» процветало своего рода счастье — счастье товарищества. Это было счастьем — утром вместе со всеми бежать «по пересеченной местности», а после пробежки вместе со всеми стоять в душевой под сильными струями горячей и холодной воды; счастье — делиться со всеми посылками, которые ты получал из дома и вместе со всеми делить ответственность за те или иные проступки; счастье — помогать друг другу в бесчисленных мелочах и доверять друг другу во всех делах армейского дня; счастье — затевать вместе со всеми веселые, мальчишеские потасовки, этакую гимназическую кучу-малу; ничем не отличаться друг от друга в широком, грубовато-нежном потоке надежной мужской дружбы, мужской доверительности… Кто посмеет отрицать, что все это счастье? Кто посмеет отрицать, что в человеческой душе живет настоятельная потребность, жажда этого счастья, и что в нормальной, гражданской, мирной жизни этого счастья как раз и не сыскать?

Я, во всяком случае, не осмелюсь. Зато я совершенно точно знаю и утверждаю со всей возможной резкостью: это счастье, этот дух товарищества, может стать одним из ужасающих средств расчеловечивания — и в руках нацистов как раз и стал таковым. Это — великая приманка, лакомая наживка нацизма. Алкоголем товарищества, который, конечно, нужен человеческому душевному организму в умеренных дозах, они споили немцев, довели до настоящей белой горячки. Они сделали немцев товарищами везде и во всем, с самого беззащитного, некритического возраста они приучали немцев к этому наркотику: в гитлерюгенде, в штурмовых отрядах, в рейхсвере, в тысячах спортивных лагерей и союзов из человека вытравлялось нечто совершенно незаменимое, то, что не может и не должно быть оплачено счастьем товарищества.

Товарищество неотделимо от войны. Подобно алкоголю, товарищество — одно из сильных утоляющих боль и печаль средств, к которым прибегают люди, вынужденные жить в нечеловеческих условиях. Товарищество делает невыносимое «выносимей». Оно помогает выстоять перед лицом смерти, грязи и горя. Оно опьяняет. Оно позволяет забыть потерю всех даров цивилизации, замещая все эти дары собой. Товарищество освящено жестокой нуждой и горькими жертвами. Но там, где оно отделено от жертв и нужды, там, где оно существует только во имя самоценного опьянения и удовольствия, там оно становится пороком, и ровным счетом ничего не меняет то, что оно на некоторое время делает счастливым. Оно портит и развращает человека так, как его не может испортить ни алкоголь, ни опиум. Оно лишает человека способности жить своей собственной, ответственной, цивилизованной жизнью. Оно, по существу, и есть мощное антицивилизационное средство. Всеобщее распутство товарищества, которым нацисты соблазнили немцев, унизило этот народ до самой последней степени.

Нельзя упускать из виду, что товарищество действует как яд на до ужаса важную сторону души человека. Еще раз: яды могут делать счастливыми; душе и телу могут быть нужны яды; в какой-то ситуации яды незаменимы и полезны. Несмотря на все это, они остаются ядами.

Товарищество — чтобы начать с самого главного — полностью устраняет чувство личной ответственности, как в гражданском, так и в религиозном смысле, что значительно хуже. Человек, живущий в условиях товарищества, не знает заботы о своем собственном, отдельном существовании, он исключен из суровой жизненной борьбы. У него есть койка в казарме, довольствие, униформа. Его день расписан по минутам. Ему не нужно ни о чем заботиться. Он не подчиняется жестокому закону «каждый за себя»; его закон великодушно-мягок — «все за одного». Ведь это наглая ложь, что законы товарищества якобы суровее, чем законы индивидуальной, гражданской жизни. Законы товарищества как раз отличаются расслабляющей мягкостью, и они оправданы только в том случае, если речь идет о солдатах на реальной войне, о людях, обреченных погибнуть: лишь пафос смерти извиняет это чудовищное освобождение от индивидуальной ответственности. Кто не знает, как тяжело храбрым воинам, привыкшим к мягким подушкам товарищества, найти свое место в жестоких условиях гражданской жизни.

Однако гораздо хуже то, что товарищество снимает с человека ответственность за себя самого перед Богом и перед совестью. Человек делает то, что делают все. У него нет выбора. У него нет времени на размышления (разве что он, на свою беду, проснется ночью один-одинешенек). Его совесть — это его товарищи, она дает ему отпущение всех грехов, пока он делает то же, что все.

Потом друзья подняли чашу

И оплакали печальные пути мира сего

И его жестокий закон

И бросили мальчика вниз.

Плечом к плечу встали они у края пропасти,

Они закрыли глаза и бросили парня вниз,

Никто не виновней, чем другой,

А потом они бросали комья земли

И плоские камни

Вниз

Это написал немецкий коммунистический поэт Брехт, и он вложил в эти строки позитивный смысл. Здесь, как и во многом другом, у коммунистов те же взгляды, что и у нацистов.

Мы — худо-бедно референдарии, выпускники университетов, с хорошей интеллектуальной подготовкой, будущие судьи, и уж конечно не слабаки без убеждений и характера, — в течение нескольких недель в Ютербоге были превращены в низкосортную, немыслящую, беспечную массу, готовую спокойно выговаривать людоедские фразочки, вроде тех, которые я уже приводил насчет уничтожения Парижа или касательно обвиняемых по делу о поджоге рейхстага; а эти фразочки, не вызвавшие возражений, характеризуют нравственный уровень как говорящих, так и слушающих. И этого превращения нацисты достигли только с помощью «товарищества». Потому что товарищество предполагает фиксацию духовного, нравственного уровня товарищей на низшей, каждому доступной ступени. Товарищество не выносит дискуссий: любая дискуссия в химическом растворе товарищества тотчас приобретает аромат и цвет отвратительного нытья или вонючей кляузы, в условиях товарищества любая дискуссия — смертный грех. На почве товарищества не вырастают мысли, но только массовые представления самого примитивного свойства — вот они-то совершенно неотделимы от товарищества; тот, кто пытается от них избавиться, тем самым ставит себя вне товарищества. Я ведь сразу узнал те представления, что абсолютно и безраздельно завладели нами в лагере военной подготовки! Конечно, это были не официальные нацистские концепции, и все же это были… нацистские концепции. Это были те самые представления, что господствовали среди нас, детей, в годы мировой войны, затем среди юнцов «Бегового союза “Старая Пруссия”» времен революции и среди молодых спортсменов времен Штреземана. Конечно, кое-какая специфика сугубо нацистского мировоззрения нам все же не привилась. К примеру, «мы» не были столь уж антисемитски настроены. С другой стороны, «мы» не спешили дать отпор нацистскому антисемитизму. Мелочь, кто бы из «нас» обратил на нее внимание? «Мы» были коллективным существом и, со свойственной всякому коллективному существу трусостью и лживостью, инстинктивно игнорировали либо преуменьшали значение всего, что могло задеть наше коллективное самодовольство… Третий рейх в миниатюре.

Было куда как заметно, насколько быстро разрушает товарищество все элементы индивидуальности и цивилизации. Важнейшая область индивидуальной жизни, никоим образом не встраивающаяся в товарищество, — любовь. У товарищества есть свое оружие против любви — похабщина. Каждый вечер в казарме после обхода дежурного офицера происходил своего рода ритуал: мы травили похабные анекдоты. Сие неотделимо от железной программы любого мужского товарищества. И нет ничего более ошибочного, чем мнение некоторых авторов, будто это — результат неудовлетворенной сексуальности, эрзац-удовлетворение и шут его знает, что там еще. Похабщина не возбуждала, вообще не имела ничего соблазнительного; ее цель — сделать любовь максимально неаппетитной, расположить ее поближе к испражнениям, сделать объектом насмешки. Мужчины, которые декламировали похабные стишки и гнусными словами описывали женское тело, тем самым отрицали то, что когда-то были нежно, самоотверженно влюблены, что видели красоту в женском теле и подыскивали для него прекрасные, нежные названия… Они свысока смотрели на все эти телячьи нежности штатских слюнтяев.

Само собой понятно, что в жертву товариществу бестрепетно приносятся вежливость и хорошие манеры. Забудь о временах, когда ты, краснея от смущения, демонстрировал в гостиных плоды хорошего воспитания! Нормальное выражение неудовольствия — энергичное «Scheiβe» [3], обычное дружелюбно-веселое обращение — «эй ты, засранец!», а любимая игра — «жучок». Здесь никто не хотел быть взрослым, на место этой тяжкой обязанности совершенно естественно встало желание быть мальчишкой. По ночам мы, случалось, нападали на соседнюю казарму, швыряли в кровати беззаботно спящих соседей «водяные бомбочки». Начиналась битва с бодрыми выкриками «Вали! Лупи! Ага!», с визгом боли и воплями ликования; и плох был тот товарищ, кто не поучаствовал в побоище. Если приближался вечерний обход, все прекращалось в одно мгновение; пыхтя от возбуждения, мы забирались в свои постели. Мы лежали там смирно и старательно сопели, изображая глубокий сон. Разумеется, товарищество требовало, чтобы подвергшиеся нападению ничего не сообщали начальству, а лучше бы признали, что сами обмочились в постелях. На следующую ночь надо было ждать ответного нападения…

А отсюда рукой подать до некоторых кроваво-мрачных праобрядов товарищества, которые не замедлили явиться во всей своей красе. Провинившийся перед товарищами, и прежде всего тот, кто выказывал себя пижоном и выскочкой, много о себе «воображал», то есть, попросту говоря, был в большей мере индивидуальностью, чем допускалось товариществом, подвергался «суду Фемы». Сонного индивидуалиста притаскивали к водяному насосу и обливали водой — это было наказанием за мелкие грехи. Но если кто-то жульничал при раздаче порций масла, в те времена немаленьких, и в результате сжирал больше масла, чем полагается, — на него обрушивался страшный «суд Фемы». Подготовка к тайной расправе обсуждалась втайне от провинившегося, ночью в казарме после вечернего обхода царило гнетущее напряжение перед экзекуцией. Даже похабные стишки, прочитанные по кругу в согласии с еженощным ритуалом, никого особенно не веселили. «Майер! — внезапно гремел ужасный голос. — Мы хотим поговорить с тобой!» Это провозглашал председатель тайного судилища. Однако прежде чем несчастный «Майер» смог бы хоть что-нибудь понять, тем более что до разговоров дело не доходило, его уже выдергивали из постели и растягивали на казарменном столе. «Каждый наносит по жопе Майера один удар, — гремел голос судьи, — никто не смеет уклониться от этой священной обязанности!» Я слышал доносящиеся издали удары. Мне все же удалось уклониться от «священной обязанности». Я отговорился тем, что плохо переношу вид крови и потому готов постоять на стреме, но от участия в самой экзекуции прошу меня освободить. Избиваемый же влипал крепко. Донос и наказание, совершающиеся по жестоким тайным законам — каждый из нас чувствовал, что они подобно черной туче нависли над его головой, — могли привести несчастного на грань жизни и смерти. Однако все это довольно быстро порастало быльем, и побитый, выдрессированный «Майер» спустя несколько дней после экзекуции как ни в чем не бывало возвращался в круг своих товарищей, не чувствуя ни малейшего унижения своей чести и достоинства. Едкая щелочь товарищества весьма скоро разъедала законы чести и личного достоинства…

Как мы видим, оно и впрямь демонично, безмерно опасно, это многохвалимое, безобидное, прекрасное мужское товарищество. Нацисты знали, что делали, когда навязали его в качестве нормальной формы жизни целому народу. И немцы, обделенные талантом индивидуальной жизни и личного счастья, оказались ужасающе готовыми эту норму принять. Жадно, радостно они променяли нежные, ароматные, но высоко растущие плоды опасной свободы на падающие прямо в руки, роскошные, пышные, сочащиеся сластью ядовитые плоды товарищества, всеобщего, делающего людей подлецами и пошляками…

Говорят, будто немцы порабощены нацизмом. Это только половина правды. С немцами произошло нечто худшее, для этого еще не придумано слова. Они — отоварищены. Ужасающе опасное состояние. Они околдованы. Они живут в волшебном мире мечты и опьянения. В этом мире живется счастливо, но человек в нем обесценен. Немцы теперь крайне довольны собой и при этом невообразимо отвратительны. Так горды и так безмерно пошлы, так недочеловечны. Им кажется, что они живут на горных вершинах, меж тем они барахтаются в грязной болотной жиже, и против этого не найдется средства до тех пор, пока на них лежит заклятье товарищества.

Однако у этого состояния, сколь бы опасно оно ни было, есть свое слабое место — как и у любого состояния, зиждущегося на обмане, допинге, галиматье. Оно бесследно улетучивается, лишь только исчезнут внешние условия его бытования. Тысячу раз было замечено на примере настоящего, если можно так сказать, легитимного, фронтового товарищества: люди, которые в окопах готовы были поделиться последней сигаретой и отдать жизнь за друга, чувствуют великую неловкость, растерянность и отчужденность, когда потом встречаются в мирной, гражданской жизни, — однако фальшивым, ненастоящим является вовсе не их встреча в гражданском мире, вовсе не она. Что до нашего на скорую руку сфабрикованного по нацистскому рецепту ютербогского товарищества ad hoc [4], — оно сдулось, как призрак при первых солнца лучах, всего за неделю между двумя «товарищескими вечеринками».

Одна из них была прощальной вечеринкой в Ютербоге. Коротко говоря, то была подлинная оргия товарищества. Там царило алкогольное чувство счастья, славы, вечности. Если бы все мы уже давно не были на «ты», в тот вечер, наверняка, пили бы брудершафт. Говорились самые разные речи, и комендант лагеря военной подготовки, штандартенфюрер SА, штурмовик, спокойно отнесшийся к замене своих людей офицерами рейхсвера, в своем тосте наконец-то открыл нам секрет нашего «мировоззренческого воспитания»: «Для этого, — объяснил он, — вовсе не нужны длинные речи, разъяснения и поучения. Надо только поместить вас, немецких юношей, в правильную обстановку, оторвать от изолгавшегося буржуазного мира, извлечь из-под застарелых плесневелых завалов, тогда-то и выяснится, что в основе своей вы — настоящие национал-социалисты. В этом-то и заключается тайна успеха национал-социализма! Он взывает к тем силам, что таятся в сокровенных глубинах немецкой природы. И даже тот из вас, кто еще не принял национал-социализм разумом, теперь уже принял его своей кровью. Разум всегда успеет его принять».

Самое ужасное было то, что в этой речи заключалась изрядная доля истины, надо было только правильно понять эту речь. В самом деле, достаточно было поместить нас в определенные житейские условия, и тотчас же началась некая химическая реакция, разлагающая индивидуальность и делающая из нас беспомощно-восторженный, покорный любому внушению, для всего пригодный человеческий материал… В тот вечер эта химическая реакция достигла своего апогея. Братание всех со всеми было абсолютно безгранично. Каждый хвалил каждого, каждый пил за здоровье каждого. Лейтенант превозносил наши успехи в военной подготовке. Мы восхищались стратегическим гением лейтенанта. Унтер-офицер в обычной своей шутейной, грубовато-фантастической манере поднял тост за нас и объявил: он де и не подозревал, что из юристов и докторов наук могут получиться такие хорошие солдаты. Зиг хайль!

Кое-кто накропал юмористические стишата и прочел их при полном ликовании абсолютно пьяной и потому совершенно некритично настроенной аудитории. Потом на прощание мы еще раз спели про то, что мы черная шайка Флориана Гайера, и с воплями «Хайа, хохо!» принялись бить пивные кружки и разносить в щепки столы и стулья. Мы походили на орду чрезвычайно довольных собой каннибалов на победном пиру. Вслед за тем мы напали на соседнюю казарму, вооружившись «водяными бомбочками», и разгорелась битва, какой еще не бывало. Внезапно кому-то вконец пьяному пришла в голову светлая мысль подтащить под водяную помпу одного из участников торжества — не потому что тот в чем-то провинился, а просто в виде символического человеческого жертвоприношения богу Товарищества. Поскольку избранный быть жертвой от этой чести отказался, многие изъявили готовность встать на его место, но упившийся в стельку жрец требовал только этой жертвы и никакой другой. Мы бросились уговаривать упрямца, дескать, он должен это сделать добровольно во имя товарищества; он просто не имеет права омрачать финал такого прекрасного вечера диссонансом несогласия. Какой-то морок, хотя и не очень страшный, так как все были пьяны и буйно веселились. «Хорошо, — сказал, наконец, приговоренный к помпе, — согласен, но вы мне облейте только голову, мне не очень хочется оказаться в совершенно промокшей одежде». Мы ему это пообещали. Но лишь только он подошел к помпе, как сразу же был засунут под водяную струю весь целиком. «Задницы!» — орал он, но ответом ему был гомерический хохот, и парню не оставалось ничего другого, как только примкнуть к этому хору. Оргия первобытных недочеловеков.

На следующий день мы уехали в Берлин, на следующей неделе сдали экзамены. И внезапно все изменилось. Мы вновь надели гражданскую одежду, во время еды пользовались ножом и вилкой, ходили в ватерклозеты, говорили «Спасибо большое», а не «Scheiβe», вежливо кланялись пожилым экзаменаторам, отвечая на их вопросы, говорили культурным, книжным языком и излагали свои познания по поводу таких забытых вещей, как ипотечное право или совместно нажитое супругами имущество. Кое-кто на экзаменах провалился, прочие экзамен выдержали. И тотчас же между сдавшими экзамен и не сдавшими разверзлась пропасть.

Мы вновь встретились со своими старыми знакомыми. Можно было вновь вежливо говорить «Добрый день», а не орать «Хайль Гитлер!». Можно было вновь вести разговоры, нормальные, человеческие разговоры. Вновь открылось, что ты, оказывается, остался самим собой и можешь жить своей собственной жизнью. Если же кто-то спрашивал, как было в лагере военной подготовки, ответ, хоть и не без заминки, как правило, был такой: «А не так плохо…» — после чего следовал рассказ о том, как славно мы стреляли по мишеням и какие странные песни разучивали. Я вновь начал задумываться о Париже как о чем-то реальном. В лагере военной подготовки казалось, что Парижа и вовсе не существует. Но теперь морок исчезал… Так что я пошел в пивную на Курфюрстендамм на встречу с «однополчанами», о которой мы договорились на прощальном пиру в Ютербоге, с несколько стесненным, мучительным чувством. Однако ж пошел. Чары товарищества все еще не рассеялись окончательно.

А это был и впрямь мучительный вечер. Оргия в Ютербоге прогремела восемь дней тому назад. Собрались все за исключением провалившихся на экзамене — огорченные и обиженные, они не пришли праздновать неизвестно что. Однако могло показаться, будто все тут видят друг друга впервые в жизни. В гражданском мы выглядели совсем по-другому, некоторых я и вовсе не узнавал. Я обратил внимание, что у кого-то из моих ютербогских знакомых красивые, тонкие, симпатичные лица, а у кого-то отвратительные нечеловеческие хари. В лагере военной подготовки это не бросалось в глаза.

Беседа не клеилась. Об экзаменах говорить не хотелось (да и кто соберется разговаривать об экзаменах, когда они уже сданы); однако — вот странность! — не вспоминали и про развеселую нашу казарменную жизнь. Кто-то начал было весело, сердечно, по-товарищески намекать на некоторые казарменные происшествия, но натолкнулся на полное непонимание и столь же полное отсутствие оваций, после чего смущенно замолчал. Атмосфера сделалась похожей на ту, что была в первый день на вокзале в Ютербоге. Тяжелее всего оказалось то, что надо было «тыкать» друг другу. С обращением на «вы» или «коллега» беседа, наверное, завязалась бы много легче.

Мы расспрашивали друг друга о планах на будущее и не слишком искренне пили за здоровье присутствующих. В пивной играл духовой оркестр — грохот и дудение заполняли то и дело возникавшие в разговорах паузы. Штурмовики очень быстро организовали свой кружок. Они обсуждали проблемы большой политики, ругали партию, «бумажную войну» и поднимали бокалы за своего группенфюрера Эрнста. В этом мы участия не принимали. Нас это не касалось.

Вся компания распалась на маленькие группки. Я сел рядом с парнем, с которым в Ютербоге по воскресеньям за пределами части очень мило беседовал о музыке. Выяснилось, что в последнее воскресенье мы оба были на концерте Фуртвенглера. Мы довольно резко его критиковали. «О, послушайте-ка этих умников!» — выкрикнул один из «однополчан», в самом деле, прислушавшийся к нам. Мы недоуменно поглядели на него и продолжали беседовать.

Но вечер все равно делался скучнее и скучнее. Уже около двенадцати мы стали украдкой поглядывать на часы. Потом компания развалилась окончательно: за соседним столиком приземлилась стайка сомнительных девиц, кое-кто из нас принялся флиртовать и перебрался к ним, а кто-то втащил одну из красоток в наш круг… «Становится скучно», — раздался чей-то громкий голос, и это было знаком, сигналом к окончанию вечера. Все стали расходиться. Я тоже ушел.

На улице кто-то предложил пойти еще в одну пивную. Ответом на его предложение было полное молчание. Что до меня, то я с облегчением увидел приближающийся автобус. «Автобус! Мой автобус! — закричал я. — До скорого!» — махнул всем рукой и скрылся.

Они так и остались стоять там, где стояли. С тех пор я никого из них не видел. Автобус быстро увозил меня прочь, и я чувствовал, до чего же мне зябко, стыдно и освобожденно.

Примечания

- В тридцать третьем / Закончилась борьба… / В тридцать третьем / Изящный мужчина / Пошел к военному портному, / Купил себе самую лучшую форму, / А теперь эта задница еще и задается… (нем.).

- Мы хотим заявить Богу на небесах, / Хайа хохо! / Что мы собираемся убивать попов, / Хайа хохо! / Вали на штурм! / Воин за воином! / Пустим красного петуха под монастырские крыши! (нем.)

- Дерьмо (нем.).

- По случаю (лат.).

Источник: Хафнер С. История одного немца: Частный человек против тысячелетнего рейха / Пер. с нем. Н. Елисеева под редакцией Г. Снежинской. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2016.

Источник: Гефтер